[no_Sidebar]

|

| Hyundai Kona Electric (Sumber: Hyundai Internusa) |

Pemerintah bilang kendaraan listrik merupakan salah satu upaya

mengurangi emisi karbon. Namun, semakin banyak

kendaraan listrik yang

diproduksi, semakin besar pula kebutuhan terhadap nikel, sehingga

pertambangan nikel akan semakin agresif. Akibatnya, ruang hidup hutan

semakin sempit sehingga emisi karbon tetap meningkat akibat deforestasi.

Selain itu, peran dan hak Masyarakat Adat di sekitar area tambang juga semakin dikerdilkan. Hal ini menimbulkan

paradoks, sehingga solusi nyata perlu segera dihasilkan.

― 10/04/2023

Percakapan sore hari kala itu agak lain. Biasanya kami disuguhi percakapan

trivia, tapi kali ini orang-orang bicara teknologi, sebuah topik yang

menggugah pikiran dan visioner. Sore itu saya putuskan untuk menjadi

penyimak, tidak mendebat, sekadar mengkritisi dalam hati sembari

mengobservasi.

Fenomena Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah banyak mengaspal di jalanan ibu kota. 9 dari 10

teman saya sudah pernah menumpangi sepeda motor listrik. 2 dari 10 sudah

mencoba mengendarainya sendiri. Dan 1 diantaranya sedang berencana untuk

memiliki kendaraan listrik sendiri.

Beberapa pengemudi dari perusahaan ojek online kini juga terlihat sudah

beroperasi dengan kendaraan listrik di jalanan ibu kota.

Elektrifikasi kendaraan memang sedang digalakan oleh pemerintah. Wajar

saja sih mengingat kini emisi karbon sudah mencapai angka yang

mengkhawatirkan. Sehingga untuk meminimalisirnya, kendaraan harus beralih

menggunakan sumber tenaga yang lebih ramah lingkungan.

Pembicaraan sore itu fokus kepada fenomena kendaraan lisrik yang kian

masif. Mulai dari suara kendaraannya yang lebih halus daripada sepeda; Perilisan Hyundai Kona yang disebut-sebut sebagai tanda menurunnya 'marwah' mobil listrik; Tutorial charging kendaraan listrik; Subsidi kendaraan listrik;

Biaya yang dihemat jika kita menggunakan kendaraan listrik, dan lain-lain.

Dari sekian banyak bahasan teknis, tidak terbesit sama sekali topik

tentang dampak negatif kendaraan listrik dalam aspek lingkungan dan

bagaimana kondisi ekologi negeri ini jika kendaraan listrik mendominasi

jalanan di masa mendatang.

Saat itu saya putuskan untuk meruntuhkan dinding dan turut memberikan

opini. Komponen utama dari kendaraan listrik itu

sendiri adalah Baterai, di mana untuk memproduksi baterai kendaraan listrik membutuhkan sumber daya tambang yang

menghasilkan nikel, litium, dan kobalt.

Otomatis, ruang hidup hutan akan semakin terkikis dengan bertambahnya

area tambang untuk produksi baterai. Belum lagi wacana Ibu Kota Baru

yang turut akan mempersempit area hutan. Kecemasan saya terpicu dengan

pikiran-pikiran tersebut. Saya mengutarakan kecemasan dan kegelisahan

saya akan hal ini dengan pendekatan yang halus dan bahasa yang tidak

menggurui.

Namun sayang, efek greenwashing ternyata sangat real.

Mentang-mentang dilabeli kata 'ramah lingkungan', orang-orang 'merasa'

bahwa suatu produk dengan label 'ramah lingkungan' lantas tidak

memiliki atau minim akan dampak negatif lingkungan. Padahal dalam

praktiknya, transisi kendaraan listrik dapat menambah intensitas

kerusakan lingkungan.

Saya menyaksikan sendiri betapa minimnya kepedulian orang sekitar saya

terhadap isu lingkungan. Bukannya mereka tidak mengerti, tetapi

sangat denial dan cenderung acuh.

"Ah, ga separah itu pencemaran lingkungan, nanti pemerintah yg mikirin

solusi"

"Oh, kasihan sih masyarakat pedalaman yang tertindas mafia tambang.

Tapi pasti nanti ada komunitas yang bantu kok. No worries!"

"Oke bumi ini butuh bantuan, tapi yasudah kan sudah ada pihak yang

memikirkan solusinya, kita ngapain repot."

"Kalau orang lain bisa bantu, kenapa harus gue? Gue mah bukan apa2,

kalau gue boros emisi karbon gabakal ngaruh sma orang2 kok"

Pemikiran-pemikiran tersebut menciptakan ilusi bahwa akan selalu ada

'pahlawan' yang akan menyelamatkan kita. Padahal seharusnya segala

perubahan itu dimulai dari yang kecil. Negara bisa berubah dimulai dari

perubahan satu komunitas. Satu komunitas mampu berubah dimulai dari satu

anggotanya. Segalanya dimulai dari diri kita sendiri.

Memang miris, tetapi tidak boleh membuat kita pesimis.

Inilah yang menjadi PR bagi kita para content creator:

Menemukan cara supaya orang-orang sekitar tergerak untuk turut

menjadi agen perubahan. Sekaligus melakukan pendekatan yang cukup

persuasif agar membuat orang sekitar tidak 'menggampangi' isu-isu

lingkungan.

Berapa Emisi Karbon yang Sebenarnya Bisa Dikurangi jika Kita Beralih Menggunakan

Kendaraan Listrik?

Satu hal yang pasti adalah: Orang-orang cenderung menyukai contoh nyata

dibandingkan membaca teori. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan

gambaran nyata mengenai efisiensi konsumsi daya satu mobil listrik.

Kita ambil satu contoh mobil listrik yaitu Hyundai Kona Electric. Daya

listrik yang diperlukan untuk men-charging penuh mobil ini adalah sebesar 2.640 watt, itu pun harus dilakukan selama 11 jam. Maka, rumah yang mampu melakukan charging 1 mobil listrik tersebut adalah rumah dengan kapasitas listrik di atas 2.200 watt.

Sementara, rata-rata kapasitas listrik rumahan di Indonesia adalah

1.300 watt - 2.200 watt. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah charging kendaraan di SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Tetapi jumlahnya masih relatif kecil dan jarang ditemui. Selain itu, waktu charging juga cukup lama dan berisiko menyebabkan antrean panjang.

Bagaimana untuk motor listrik?

Daya listrik yang diperlukan untuk charging motor listrik adalah 450

watt, memang jauh lebih kecil dibandingkan mobil listrik.

Namun,

sumber listrik yang kita gunakan untuk men-charging kendaraan,

saat ini masih bergantung pada PLTU yang menggunakan bahan bakar

fosil. Jadi, meski emisi karbon yang kita hasilkan dari kendaraan berkurang,

tetapi emisi karbon yang kita hasilkan untuk charging kendaraan

tersebut jadi bertambah.

Contoh kasus: Penggunaan listrik di rumah Budi menghasilkan emisi karbon sebesar 4,6 ton/tahun.

Kendaraan Budi menghasilkan emisi karbon sebesar 3 ton/ tahun.

Maka, total emisi karbon yang dihasilkan oleh Budi setiap tahunnya = 4,6 + 3 = 7,6 ton/ tahun

Kemudian Budi memutuskan beralih ke kendaraan listrik dan hanya menghasilkan emisi karbon dari kendaraannya sebesar 0 ton/ tahun.

Namun karena harus men-charging motor listriknya setiap hari, emisi karbon dari penggunaan listrik rumahnya bertambah menjadi 6 ton/ tahun.

Jadi, total emisi karbon yang Budi hasilkan setiap tahunnya berkurang dari 4,6+3=7,6 ton/tahun menjadi 6ton/tahun saja (selisih 1,6 ton/ tahun).

*Angka diambil berdasarkan rata-rata emisi karbon per tahun yang dihasilkan per individu

Tentu

kasus di atas akan berbeda jika Budi sudah beralih menggunakan sumber

daya listrik terbarukan

seperti panel surya. Emisi karbon yang dihasilkan Budi tiap tahunnya bisa

hampir nol. Sayangnya di Indonesia, sumber daya listrik terbarukan masih

kurang digalakan.

Seharusnya, sumber daya listrik terbarukan harus digalakan terlebih

dahulu, baru lah kita berfokus pada elektrifikasi kendaraan.

Meskipun emisi karbon bisa berkurang dengan penggunaan kendaraan listrik,

tetapi selisihnya tidak sebanding dengan emisi karbon yang dihasilkan

dari deforestasi (penggundulan hutan) untuk memperluas area tambang demi

memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh Global Forest Watch,

setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 1 juta hektar hutan, yang

menyebabkan emisi sekitar 600 juta ton karbon dioksida.

Mengenal Suku Tobelo: Benteng Terakhir Hutan Halmahera

|

|

Anggota Masyarakat Adat Tobelo di hutan Halmahera. (Sumber: Faris

Bobero/ Mongabay Indonesia)

|

Suku Tobelo sudah eksis sejak abad 17. Bukti keberadaan mereka sudah

terlacak sejak era kesultanan Ternate hingga sekarang. Hutan Halmahera

adalah rumah bagi mereka selama lebih dari 3 abad.

Kemudian waktu terus berjalan seiring dengan peningkatan populasi. Semakin

tinggi populasi, artinya semakin banyak pula pemukiman yang

dibutuhkan.

Tahun 1960-an, upaya penyingkiran Masyarakat Adat Tobelo dimulai. Program

pemukiman mulai dilaksanakan besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah

Indonesia. Deforestasi begitu masif sehingga ruang

hidup Masyarakat Adat Tobelo semakin menyempit.

Hal ini diperparah dengan stereotip tentang kelompok masyarakat

tradisional sebagai suku-suku terasing, terbelakang, primitif, dan

animis.

Tahun 1970-an, pemerintah Indonesia berusaha merelokasi Masyarakat Adat Tobelo. Meski imbauan pemerintah tersebut

dihargai oleh mereka, tetapi para tetua adat menolak.

Siapa yang nanti menjaga sumber air dan hutan? Mereka

bersikukuh untuk mempertahankan tradisi dan budaya.

Seumur hidup, mereka melihat hamparan hijau dari berbagai macam vegetasi,

buih putih sungai yang jernih, serta langit biru yang terbentang tanpa

terlihat pucuk bangunan. Kemudian, ada yang menyuruh mereka pindah ke

pemukiman sistemik dan berdekatan dengan masyarakat modern. Apakah mereka

akan terima begitu saja?

Dan ironisnya, sumber air dan pangan untuk masyarakat modern di pemukiman

modern itu sebagian besar berasal dari hutan yang dijaga

oleh Masyarakat Adat selama ratusan tahun lamanya. Sekarang para

penjaga sumber penghidupan itu malah di-anaktiri-kan. Bak air susu dibalas

air tuba.

Tidak cukup sampai di situ saja, pemerintah juga

mencederai kepercayaan dan budaya Masyarakat Adat Tobelo dengan

mengizinkan suatu perusahaan air kemasan beroperasi di Kali Molulu. Padahal, selain sebagai

sumber air, Masyarakat Adat Tobelo memiliki ikatan spiritual dengan Kali Molulu. Padi tumbuh subur dari

bawah kali tersebut. Air siap minum tersedia melimpah tanpa harus dimasak

terlebih dahulu.

Sebenarnya semua tindakan pemerintah adalah untuk kepentingan komunal dan

demi kesejahteraan bersama. Namun sayangnya Masyarakat Adat tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Bahkan dalam beberapa kasus, perjanjian yang dibuat antara Masyarakat Adat dan pemerintah diingkari. Kepercayaan mereka sering kali

diciderai.

Tidak ada yang superior dan inferior antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Modern. Keduanya tidak bisa berkompetisi dan seharusnya

saling berkolaborasi. Masyarakat Adat seharusnya diberikan kebebasan melaksanakan tradisi

sembari menjaga alam. Masyarakat Modern dapat berperan dalam pemberian

modal dan edukasi mengenai teknik pengelolaan alam yang lebih maju dan

efisien.

Kriminalisasi Masyarakat

Adat Tobelo Pasca Ekspansi Tambang Nikel

|

|

Aksi Masyarakat Tobelo dalam menolak pertambangan nikel. (Sumber: Christ

Belseran/ Mongabay Indonesia)

|

Pernah nonton film korea Miracle in Cell No. 7? Film itu mengisahkan

seorang ayah tunggal yang mengidap autisme dan memiliki seorang anak kecil

perempuan. Sang ayah dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah

diperbuatnya. Dia harus divonis mati akibat tuduhan pembunuhan seorang anak

kecil.

Meskipun cerita film tersebut fiksi, ironisnya fenomena tersebut

benar-benar terjadi di dunia nyata. Hal tersebut terjadi lebih sering dan

lebih sadis dari yang kita duga, korbannya adalah warga yang tidak memiliki

kekuatan untuk melawan.

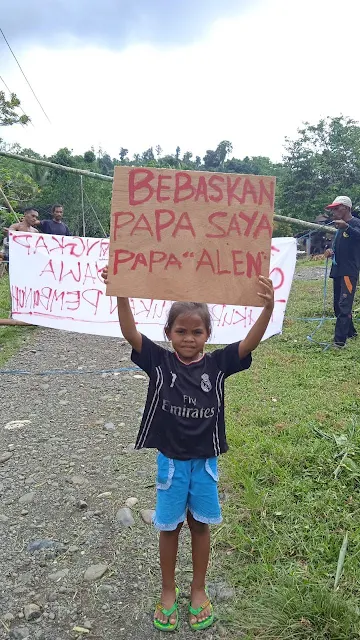

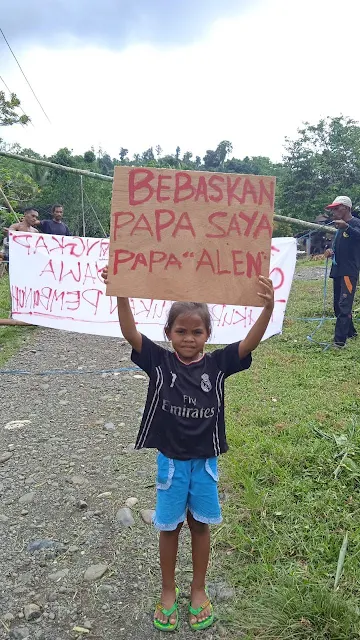

Pada 22 Maret 2023, pihak kepolisian di Halmahera Timur menangkap dan

menahan seorang Masyarakat Adat bernama Alen Baikole dari Suku Togutil,

Tobelo Dalam. Alen diduga telah mengalami penyiksaan saat penangkapan dan

interogasi oleh pihak kepolisian di Halmahera Timur. Alen Baikole

ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pelaku pembunuhan yang diduga

terjadi pada 29 Oktober 2022 di Kebun Semilo.

Padahal Alen memiliki alibi jelas yaitu, di waktu pembunuhan, Alen sedang

bersama istrinya. Selain itu, warga yang dibunuh pun berasal dari desa yang

jauhnya ratusan kilo meter dari desa Alen. Penyidik Polres Halmahera Timur

megintimidasi dan memaksa istri Alen yang berinisial Y untuk mengakui bahwa

Alen benar telah melakukan pembunuhan. Akibatnya, istri dan putri kecil Alen

mengalami trauma akan hal ini.

|

|

Putri dari Alen Baikole yang melakukan protes atas penangkapan

ayahnya. (Sumber: Aman.or.id)

|

Kasus kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap Masyarakat Adat Tobelo

Dalam, bukan lah yang pertama. Dilansir dari Mongabay, Syamsul Alam, Ketua PPMAN, mengatakan bahwa Alen Baikole, yang ditahan di

Polres Halmahera Timur diketahui

memiliki fakta-fakta atas dugaan “peradilan sesat” terhadap enam orang

Masyarakat Adat Tobelo Dalam, pada kasus tudingan pembunuhan

sebelum itu.

Hal ini membuat Masyarakat Adat Tobelo was-was karena

tudingan sebagai pembunuh berulang kali ditujukan pada mereka. Penangkapan Alen memberi ruang bagi kepolisian untuk menutupi skenario

kriminalisasi yang

membungkam kritik Masyarakat Adat Tobelo Dalam atas pembangunan yang

merusak lingkungan dan menghancurkan wilayah adat mereka. Diketahui bahwa PT. IWIP sudah meminta izin lahan yang cukup luas, tetapi akhir-akhir ini mereka meminta perluasan tambahan lagi kepada pemerintah.

Dampak Lingkungan dari Ekspansi Tambang Nikel di Halmahera

|

| Aktivitas pertambangan yang terhenti setelah demo aksi Masyarakat Adat Tobelo. (Sumber: Christ Belseran/ Mongabay Indonesia) |

Selain dampak sosial budaya seperti yang dijabarkan di atas, ekspansi tambang nikel di Halmahera juga memberikan dampak lingkungan yang signifikan. Di tengah ambang krisis emisi karbon, Indonesia harus menghadapi tantangan deforestasi.

Melansir dari Mongabay, pada tahun 2019, perusahaan tambang nikel PT Weda Bay telah menghilangkan hutan tropis seluas 7.000 hektar di Halmahera Utara sejak memulai proyek penambangan mereka pada tahun 2015. Deforestasi ini telah memengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup spesies-spesies yang tinggal di dalam hutan seperti burung, primata, dan kadal.

Saat ini telah terdapat puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Tengah. Ada empat kecamatan di wilayah tersebut dimana hutan mulai dibabat untuk aktivitas tambang nikel dan pembangunan smelter, yaitu Maba, Maba Tengah, Buli, dan Weda. Ada 66 izin usaha pertambangan yang mencakup 143.000 hektar wilayah, termasuk di kawasan hutan yang dilindungi.

Banjir

|

| Banjir di Halmahera Tengah akibat luapan sungai. (Sumber: AMAN Maluku Utara) |

Dampak dari deforestasi masif ini sudah dirasakan oleh warga. Desa-desa di Weda Tengah selalu mengalami banjir sejak 2010. Menurut warga, banjir terparah adalah pada September 2021. Saat itu, air dari sungai besar sekitar Dusun Akelamo, Desa Lelilef Waybulen, dan Desa Lelilef Sawai, meluap ke jalan dan nyaris menenggelamkan rumah-rumah warga.

Daerah-daerah ini kerap menjadi banjir sejak hutan tergerus dalam skala besar, terutama untuk aktivitas pertambangan dan industri. Akibatnya, sejak tahun 2020, banjir selalu terjadi akibat luapan sungai-sungai besar seperti Sungai Kobe, Sungai Ake Sake, dan Ake Wosia.

Padahal dulu, katanya, banjir biasa terjadi 10 tahun sekali. Setelah hutan tergerus akibat aktivitas sejumlah perusahaan tambang, perkampungan mereka mengalami banjir setiap tahun, tidak jauh berbeda dengan Jakarta.

Pencemaran Air

|

| Aruku Ma Ngairi, Kali yang biasa digunakan di Kawasan Tofubleweng. (Sumber: AMAN) |

Tambang nikel dapat mencemari air tanah dan permukaan dengan limbah tambang yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, arsenik, dan asam sulfat. Pencemaran air dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi dan terpapar air tersebut.

Selain IWIP, perusahaan tambang nikel lain seperti Tekindo juga mengeksploitasi di hulu sungai. Sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan masyarakat di sejumlah desa seperti Desa Lelilef Sawai, Desa Lelilef Waibulen, dan Gemaf tidak bisa lagi dikonsumsi karena tercemar, baik karena lumpur maupun aktivitas pertambangan.

Peran Masyarakat Adat Tobelo dalam Menjaga Hutan

1. Menerapkan keberlanjutan hutan dengan tradisi lama

(Sustainability).

Masyarakat Adat Tobelo sejak dulu tidak pernah menjual panennya. Mereka

beranggapan bahwa, jika panen mereka dijual dan ditukar uang, panen akan

cepat habis dan mereka harus bertransaksi dengan uang lagi. Mereka lebih

memilih menyimpan dan mendistribusi hasil panen dengan adil dan

merata.

Dengan tradisi ini, Masyarakat Adat Tobelo selalu menjaga hutan sebagai

sumber penghidupan. Kualitas alam adalah prioritas utama mereka. Berbeda

dengan masyarakat modern yang memprioritaskan uang sehingga mengabaikan

alam. Berkat Masyarakat Adat Tobelo, hutan Halmahera selalu terjaga

keberlanjutannya.

2. Melakukan pengawasan terhadap hutan

Masyarakat Adat Tobelo secara teratur melakukan pengawasan terhadap hutan

di wilayah mereka untuk mencegah tindakan illegal logging dan pembalakan

liar yang merusak hutan.

Aksi mereka tersebut tidak hanya bermanfaat untuk komunitas mereka sendiri,

tetapi juga masyarakat lain yang merasakan manfaat hutan. Lagian, illegal

logging dan pembalakan liar merupakan sumber emisi karbon yang

membahayakan.

3. Memperlakukan sumber air dengan penuh rasa syukur

Konon dahulu kala, seorang perempuan jatuh tenggelam di Kali Molulu saat

dirinya sedang membawa beras panen. Sejak saat itu, padi tumbuh subur dari

dalam kali tersebut. Masyarakat memiliki ikatan spiritualitas yang erat dengan Kali Molulu dan

menjaganya sepenuh hati, sebagai wujud rasa syukur atas panen yang

berlimpah.

Tradisi tersebut bertahan hingga sekarang. Kali Molulu selalu disucikan.

Berkat dijaga oleh mereka selama ratusan tahun, Kali Molulu mampu menjadi

salah satu sumber air utama di Halmahera. Sampai suatu hari perusahaan air

minum kemasan beroperasi di sana dan menurunkan kualitas air

bagi Masyarakat Adat Tobelo. Kemurnian air Kali Molulu kini hanya

dinikmati oleh segelintir orang yang membeli produk dari perusahaan

tersebut, sementara Masyarakat Adat Tobelo tidak bisa lagi menikmati

manfaatnya seperti dulu.

4. Menggunakan sistem rotasi ladang

Masyarakat Adat Tobelo menggunakan sistem rotasi ladang yang memungkinkan

hutan untuk pulih dari penebangan dan menumbuhkan kembali vegetasi sebelum

digunakan kembali.

Sistem rotasi ladang Masyarakat Adat Tobelo adalah praktik pertanian

tradisional di mana tanah digunakan secara bergantian untuk pertanian dan

kemudian dibiarkan pulih untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum

digunakan kembali. Hal ini dilakukan untuk menghindari degradasi tanah dan

menjaga kesuburan tanah.

Menjadi 'Sekutu' bagi Masyarakat Adat

|

| (Sumber: AMAN) |

Segala tindak tanduk Masyarakat Adat selama ratusan tahun untuk menjaga kelestarian alam, dibalas oleh masyarakat modern dengan konflik berkepanjangan. Sebenarnya kita berhutang budi kepada mereka. Alih-alih mengintimidasi dan mendiskriminasi, seharusnya kita berkolaborasi bersama ciptakan harmoni.

Bayangkan kolaborasi apik yang dapat tercipta antara Masyarakat Adat dan Modern:

Masyarakat kota kembangkan cara modern untuk mengadakan pupuk dan obat-obatan. Kemudian, ibu-ibu dari Masyarakat Adat dikerahkan untuk mengumpulkan semak kirinyuh dan sampah-sampah organik. Masyarakat Adat diberikan mesin-mesin pengolah kompos sederhana dengan tenaga kayuh. Kemudian bergotong-royong membangun gubuk yang menyimpan ratusan kilo kompos dan pupuk cair setiap bulannya.

Masyarakat modern memberikan edukasi terkait tanaman apa saja yang harus ditanam untuk menangkal hama, dan ditanam disekeliling ladang. Sehingga pertanian Masyarakat Adat bisa berkembang lebih pesat.

Masyarakat modern juga bisa turut memberikan edukasi tentang tanaman pangan apa yang kaya akan nutrisi dan tak kenal musim, agar selalu tersedia sepanjang tahun. Dengan begini, krisis pangan bisa turut teratasi.

Alih-alih mengotori sungai tanpa solusi, masyarakat modern bisa memberikan edukasi tentang perancangan penampungan air hujan, misalnya dengan disambungkan ke reservoir. Di penampungan itu, ajari mereka untuk menyaring air misalnya menggunakan biji kelor, kerikil, dan ijuk, sehingga tiap tetes air yang dihasilkan bisa layak minum.

Nah kemudian, karena masyarakat modern 'lebih dekat' dengan sumber informasi ter-update, mereka bisa menginformasikan kepada Masyarakat Adat mengenai perkembangan tanaman obat terbaru dan menginstruksikan Masyarakat Adat untuk mengembangbiakannya. Hasil panennya bisa disalurkan ke produsen obat-obatan herbal atau untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini bisa jadi tambahan pendapatan bagi kedua belah pihak.

Contoh narasi di atas adalah kolaborasi masyarakat modern dan Masyarakat Adat yang memungkinkan. Kita bisa lebih kreatif lagi menciptakan skema kolaborasi yang apik. Apalagi sekarang kemajuan teknologi sudah sangat pesat, kita bisa memanfaatkannya untuk menggali informasi dan edukasi. Selain itu, jadikan sosial media dan media internet lainnya sebagai amplifier raksasa dan strategis untuk menyalurkan suara Masyarakat Adat ke seluruh negeri.

.png)

Komentar